近日,由蓝帆外科举办,为期7天的首届胸怀未来,共济天下-“新”丝路胸外国际交流沙龙于2024年9月23-29日在广州-上海两地三家国内顶尖学术中心圆满落幕!

广州医科大学附属第一医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、院前急救于一体的大型三级甲等医院。医院拥有悠久的历史,其前身是1903年成立的“中法韬美医院”,后经过多次更名和发展,于2013年更名为现在的广州医科大学附属第一医院。医院设有多个临床和医技科室,拥有一支专业技能扎实、经验丰富的医疗团队。其中包括中国工程院院士、中央保健专家、享受国务院特殊津贴专家等高层次人才。医院在呼吸疾病、胸外科、泌尿外科、重症医学科等领域具有显著特色和优势,是国家首批国家临床医学研究中心之一。

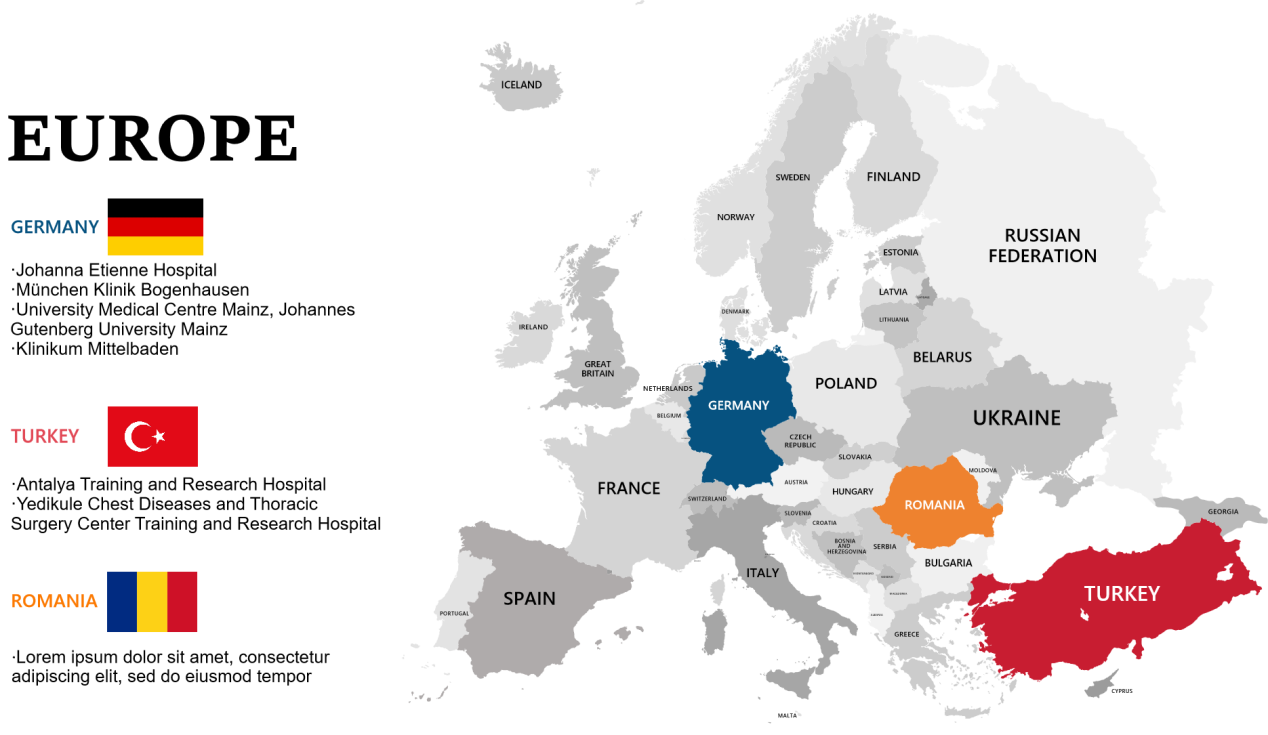

9月23日至25日,在广州医科大学附属第一医院为期三天的大师班课程以“无管”微创理念为核心,以患者快速康复为目标,开展理论授课、动物实验、“无管”手术观摩等培训环节。本次活动汇聚了来自德国、土耳其及罗马尼亚的15位海外医生,他们与国内医生同台交流,共同探究“无管手术”的奥秘。这不仅是一个促进国际友好交流的平台,更是一个学术共享和知识传播的重要机会。

在广州呼吸健康研究院院长、国家呼吸医学中心主任何建行教授的带领下,15位海外医生身临其境,观摩了何建行教授团队“无管”胸腔镜技术的临床应用,见证了患者的快速康复效果,感叹“眼前一亮”。

何建行教授早在2011年,就率先在国际上提出“无管”微创理念,“发达国家的专科医生愿意主动来学习中国的创新技术,标志着国际对我们技术的认同。”何建行教授讲到,“过去是我们派人走出国门学习,现在是要让我们的技术走出国门,大力推动国际合作,让中国技术、中国方案得到国际认可,让更多患者恢复得更快、更好。

在本次活动中,蓝帆外科不仅参与了交流,更以卓越的表现彰显了中国制造的实力。星曜™全新电动腔镜吻合器拥有良好的成钉效果,其厚组织切割的手感及电动击发功能有效减少钳口抖动,提升手术安全。TisFree®超声软组织切割止血设备,可安全闭合5mm血管,其精准算法高效控制确保刀头在切割以及凝血之间取得平衡,从而获得更优异的血管闭合功能。无论是在手术演示的精准操作中,还是在动物实验的严谨验证下,我们的明星产品均赢得了与会专家们的高度赞誉。

中山大学肿瘤防治中心(中山大学附属肿瘤医院、中山大学肿瘤研究所)成立于1964年3月,是新中国成立最早的四所肿瘤医院之一。作为全国规模最大、学术力量最雄厚的集医疗、教学、科研、预防于一体的肿瘤学基地之一,中心在国家肿瘤防治工作中承担着重要角色,尤其在华南地区及港澳台的肿瘤防治工作中发挥着龙头作用,其学科地位和综合实力居全国领先水平。中心拥有国家重点学科(肿瘤学)、华南恶性肿瘤防治全国重点实验室、教育部重点实验室、国家新药(抗肿瘤药物)临床试验研究中心、肿瘤医学省部共建协同创新中心等重要科研和医疗平台,是广东省癌症中心、广东省食管癌研究所的依托单位。中心主办的英文学术期刊Cancer Communications(《癌症通讯》杂志)在国际上具有重要影响力。

第二站会议概况

9月25日下午,胸怀未来,共济天下—“新”丝路胸外国际交流沙龙迎来第二站:中山大学肿瘤防治中心。中山大学肿瘤防治中心胸科主任林鹏教授介绍,该中心胸科是我国最早建立的胸部肿瘤外科之一,经过多年发展,已经成为华南地区综合实力最为雄厚的胸部肿瘤外科中心,在全国具有重要影响力。通过丰富的临床实战经验,中山大学肿瘤防治中心为15位海外胸外科医生带来了一场学术交流的饕餮盛宴。9月25日,中山大学肿瘤防治中心胸外科的张兰军教授、杨弘教授、赵泽锐副主任医师、罗孔嘉副主任医师分别围绕肺癌和食管癌的综合治疗新方法和微创手术新技术进行了主旨演讲,向欧洲医生介绍了中山肿瘤大学防治中心在胸部肿瘤领域最新的原创性高质量临床研究成果以及关于胸部肿瘤诊治的新技术和新理念。内容涵盖了肺癌的新辅助免疫联合化疗后手术治疗、肺癌的新辅助立体定向放疗序贯化免治疗后手术治疗、食管癌的新辅助放化疗后手术(NEOCRTEC5010)及后续研究,以及电磁导航支气管镜技术在胸外科的最新进展,内容精彩纷呈。

“你们在食管癌术前新辅助治疗领域处于引领地位,十分期待你们团队开展的术前放化疗联合免疫治疗进一步延长生命,改写指南。”来自德国的医生Johannes Bodner听完杨弘教授的演讲后表示。海外医生与讲课专家围绕目前国际上胸外科领域的热点话题展开了激烈讨论,现场学术氛围浓厚。

9月26日,中山大学肿瘤防治中心开放多术间手术演示观摩,参加手术演示的大咖云集,手术专家包括傅剑华教授、张兰军教授、杨弘教授、王军业教授、刘乾文主任医师、林勇斌主任医师、杨寒主任医师、罗孔嘉副主任医师、李小东副主任医师等。手术内容涵盖了胸外科常见的和最新的手术技术,包括机器人辅助下食管癌根治术或肺癌根治术、全腔镜下的食管癌根治术或肺癌根治术,机器人导航肺结节定位术以及电磁导航支气管镜引导肺结节三维适形激光消融治疗术等。“这是一场非常流畅的手术”,德国医生Horst Mertins观摩完傅剑华教授主刀的机器人辅助食管癌根治术后感叹。

值得一提的是,作为蓝帆外科全球首款原研创新的外科器械产品,RenoVue® / RenoPort® 一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器也在术间大放异彩。卓越高效的清洁效率,特别是在应对长时间手术中表现尤为出色,大大节省了镜头擦拭的繁琐操作时间,确保手术的安全与流畅性。其封闭式清洗系统、脉冲式气弹流、无感开关等突破性的独创设计,受到了现场专家的一致好评。

复旦大学附属中山医院,简称中山医院,始建于1937年,是为纪念中国民主革命的先驱孙中山先生而命名的。医院是中国人创建和管理的最早的大型综合性医院之一,隶属于国立上海医学院,现在是上海市第一批三级甲等医院。中山医院承担着医疗、医学教育、医学科研等任务,是全国疑难重症疾病诊治中心,也是高等医学教育、国家级住院医师/专科医师规范化培训示范基地和国家级继续医学教育基地。医院在心脏、肝脏、肾脏、肺脏、消化道、泛血管等领域的临床能力处于国内顶尖、世界先进水平。中山医院的使命是“以病人为中心,致力于提供优质、安全、便捷的医疗服务。通过医疗、教育、科研和管理创新,促进医学事业的发展,提升民众的健康福祉。”医院倡导“严谨、求实、团结、奉献、关爱、创新”的核心价值观。

第三站会议概况

9月27日交流启动日,15位海外医生齐聚上海复旦大学附属中山医院,开启了最后一段充满学术气息的交流之旅。

复旦大学附属中山医院副院长王立新教授以及胸外科主任谭黎杰教授亲自出席并发表了欢迎辞,向远道而来的海外医生们致以最诚挚的问候。

谭黎杰教授在致辞中表示:“在中山医院,我们致力于将最前沿的医疗技术融入日常的医疗实践中。我们期待各位在接下来的手术观摩中能够有所收获,享受这段学术之旅。”他的话语中透露出对医院技术的自信以及对专家们的热切期待。

紧接着,沈亚星教授向海外专家们展示了中山医院胸外科的卓越成就,并主持了病例探讨环节。在这一环节中,胸外科的医生们积极参与,共同探讨了多个复杂病例,展现了中山医院胸外科团队的专业精神和协作能力。

在这次复旦大学附属中山医院的学术交流中,两位海外专家的高度参与无疑为活动增添了国际视野和深度。德国著名的胸外科专家Dr. Eric Dominic Roessner,以其在世界胸外科领域的卓越成就和丰富经验,为在场的专家们呈现了一场精彩绝伦的演讲。他深入浅出地分享了他在胸外科领域的最新研究成果和手术技术,让与会者受益匪浅。

同样,来自土耳其的胸外科医生Dr. Volkan Erdogu也以他那充满热情和幽默的方式,向在场的专家们介绍了他所在的医院和胸外科团队的工作。他生动的讲解和对胸外科疾病的独到见解,不仅让现场专家感受到了土耳其的热情,也为中土两国在胸外科领域的交流合作搭建了桥梁。

在启动日的最后,丁建勇教授向蓝帆外科表达了由衷的感谢。他说道:“感谢蓝帆外科搭建中外交流的学术平台,能够在医院里和众多海外医生交流是一件值得令人高兴的事情。”

在9月29日的手术观摩交流活动中,上海复旦大学附属中山医院胸外科的学科带头人王群教授亲自授课,他以丰富的经验和精湛的技艺,向海外青年医生们展示了手术中的难点和操作技巧。王群教授的讲解细致入微,不仅传授了技术,更传递了对医学的热爱和敬业精神,赢得了海外青年医生的高度评价。

课程结束后,土耳其的医生对复旦大学附属中山医院印象深刻,也感慨中国胸外科技术的发展如此迅速,他们表示有机会一定促进中土两国更进一步的临床学术交流。

在本次活动中,蓝帆外科再一次彰显了中国制造的实力。星曜™全新电动腔镜吻合器在手术台上大放异彩。电动击发,大大减少抖动偏移,避免组织牵拉,保护吻合口。无需调整握持角度及用力方向,任意角度均可轻松完成击发。良好的成钉效果也收到了术者专家的一致好评。

在这为期一周的学术交流盛宴中,我们得以一窥中国在胸外科领域最尖端的技术,这些技术不仅引领着国内的医疗发展,更在国际上树立了新的标杆,预示着未来医疗技术的发展方向。多年来,我们积极实施“走出去”战略,不断学习和引进国际先进的医疗技术。如今,随着“迎进来”新时代的到来,我们自豪地向世界展示中国在医疗领域的创新成就和发展趋势。蓝帆外科怀着开放的心态,渴望与全球的医疗专家们建立更加紧密的合作关系。我们相信,通过国际间的交流与合作,可以共同探讨胸外科领域的最新进展、面临的挑战以及未来的发展方向,从而推动全球外科事业的持续发展和进步。“新”丝路不仅代表了对过去丝绸之路促进中外交流的崇高敬意,也寓意着对未来中外合作共赢、协同发展的美好愿景。在全球化的大潮中,蓝帆外科致力于与世界各地的医疗专家建立更加牢固的合作伙伴关系。我们期望通过这样的国际交流平台,共同深入探讨胸外科领域的前沿话题和挑战,以此推动全球外科事业的持续进步和繁荣。

我们相信,通过共同努力和不懈探索,我们可以在全球医疗领域开辟出一条互利共赢的“新”丝路,为人类的健康事业贡献力量。